【青云谈书】《艺术家的书信集》:一部横跨500年的世界艺术通信史

发布时间:2021-02-06

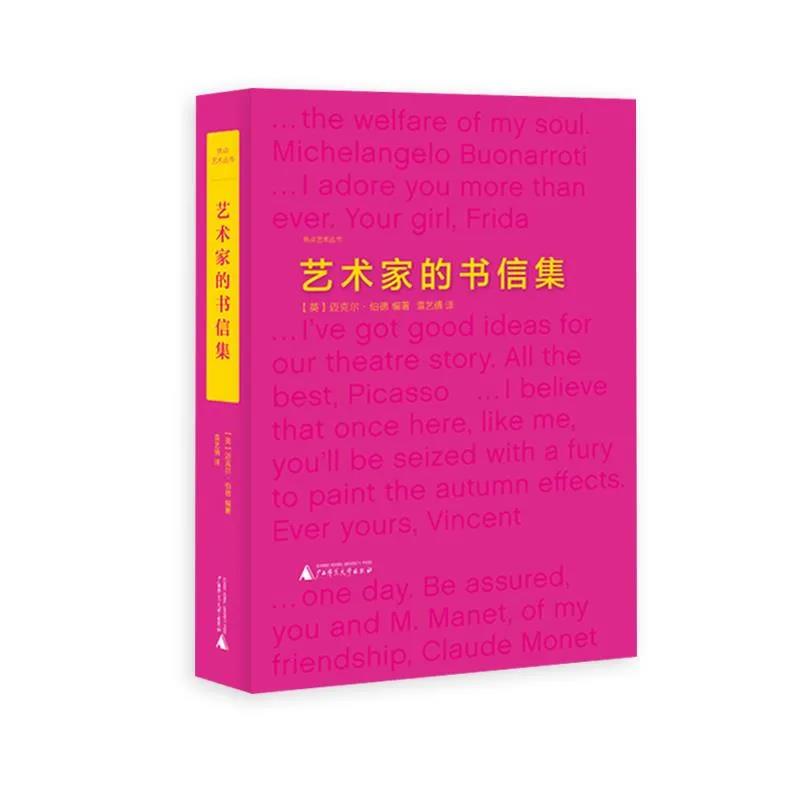

《艺术家的书信集》

(英)迈克尔·伯德 编著 袁艺倩 译

广西师范大学出版社2020年版

至今,我还记得多年前第一次读梵高写给他弟弟提奥的信时的感受:说不出的郁闷和被感动的压抑。那本书是梵高写给他弟弟的书信集,但用的名字是《梵高自传》,副标题是“致提奥”。第一遍阅读时沉浸在感动中,被梵高对艺术的执着,提奥对梵高全力的帮助。后来恍然,梵高之所以把自己对艺术的态度和追求事无巨细的写信告诉弟弟,除了和亲人倾诉,还是在给自己的艺术赞助人汇报自己的艺术生活和创作;而提奥对梵高没有任何条件的支持,除了对自己兄弟的艺术追求支持之外,还有就是梵高本来就拥有家族开设的画材店的股份——据说梵高家族的画材店至今仍在。艺术是烧钱的,古今中外,概莫能外。一部《渴望生活:梵高传》打造了飞蛾扑火献身艺术的梵高,也创作了一个与真实有着距离的梵高。把欧文·斯通的《渴望生活》与梵高写给弟弟的书信集对比阅读,或许对梵高会有一个相对客观的认识。艺术家生前留下的书信,往往给后来的读者提供了一份探寻艺术家内心独白的第一手史料,这也是我看到这部《艺术家的书信集》首先想到的。

《艺术家的书信集》选了95封艺术家的往来书信,最早的是 1482 年列奥纳多·达·芬奇寄给米兰君主卢多维科·斯福尔扎的自荐信,最晚的是 1995 年辛迪·雪曼给艺术撰稿人丹托的感谢明信片。写信人还包括米开朗琪罗、达利、梵高、高更、毕加索、罗丹、克洛岱尔、波洛克、草间弥生、小野洋子……涉及数十位艺术史上的重要艺术家。全书以“家人和朋友”“资助人和支持者”“爱情”“礼物和问候”“工作事务”“旅行”“道别”等八个主题对所收入的信件分列编排,呈现艺术家背后众说纷纭的隐秘旧事:有爱情,也有背叛;有真诚,也有敌意;有对资助者的顶礼膜拜,也有寻求支持时的小心翼翼;有热忱分享的工作规划,也有行近人生尽头的无声道别……

“信件是真实存在的物品,有些用笔手写而成,有些经打字机敲击而成,有些则通过传真机传递。”该书编者从全球各地博物馆、档案馆中取得授权后,对原信件做高清影印,并对每一封信的书写背景进行细致入微的探索,解读写信人、收信人彼时的关系和处境。书中内文版式采取对页的形式,将每一封信件的高清扫描图与信件中译文、作者撰写的短文并列呈现,读者可以在书信的字里行间一窥艺术家对于爱情、亲情、友情以及金钱的态度,也可以在私密的信件往来中了解艺术家之间的交往,以此构建一幅隐秘别致的艺术史图景。

该书的可读之处并非仅仅是提供了艺术家珍贵的书信,而是透过书信背后对艺术家真实人生和性格的解读,例如:1931 年,本·尼科尔森匆匆写了张字条给芭芭拉·赫普沃斯:“我无时无刻不在想你。”而此时,他的身旁是“正在开心作画”的妻子威妮弗蕾德·尼科尔森。再如:1956 年,李·克拉斯纳在巴黎写信给丈夫杰克逊·波洛克:“我想你,多么希望你能在我身边。”但是她此次出行实际上是为了暂时离开喜怒无常的丈夫……

用该书编者的话说:信中寄托的强烈情感是电子媒体无法传达的,收信人手中捧着的是饱含象征意义的实体,既诉说着形单影只,又幽怨着天涯分离。如同恐龙化石或古代陶器的碎片,历史烟云中留下的书信(见证了每个人早年的人生经历)包含了大量宝贵的线索,如字体、纸张,以及内容中的蛛丝马迹(地点、时间、收信人,历史典故和参照资料,遣词造句),这些线索联系在一起反映了当时的历史大环境。从这个层面而言,通过书信还原写信人伏案落笔的时刻,无论是艺术家的手札,或是其他类别的信函,都能给人带来真实动人的感受。

透过这些书信,可以看到近500多年以来,艺术家在朋友和爱人之间的通信内容始终不变。唯一变化的,是信件透过私人情感透露出的艺术史实,随着时间的推移,变化日积月累。你可以从克拉斯纳给丈夫波洛克的信中发现婚姻中常有的情景:妻子离开了酗酒但事业成功的丈夫,前往大西洋彼岸,却又再次回心转意。丈夫向妻子居住的酒店送去深红色玫瑰。妻子在信中表示想要亲吻丈夫,重归于好,但仍会像条件反射般忍不住询问丈夫的行为和精神状态,问道:“你过得好吗?波洛克?”

# 本文作者:薛原,系《青岛日报》副刊编辑。著有《闲话文人》《画家物语》《文人谈》《南海路7号》等。编有《带一本书去未来》《如此书房》《独立书店,你好!》等。